Скуратовы

Мои предки – дети боярские Скуратовы, появились в Лебедянском уезде в конце 16 века, и в начале 17-го многократно отмечены в документах. Места их обитания: Лебедянская крепость, село Ракитня (Старое Ракитино) и деревня Малая Попова Поляна (Большое Попово).

Царского опричника Малюту – Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского, знают все. Малюта – человек лютый. Кроме дочерей, у Малюты Скуратова был сын Максим, по прозвищу «Горяин», умерший в раннем детстве. Фамилия в его ветке потерялась.

В моём родном Скуратово жила одинокая старушка Климаниха, которая хвасталась своим родством с Малютой Скуратовым. Хотите верьте – хотите нет… (Лебедянь, ЗАГС, запись №7. Скуратова Акулина Климановна умерла 09.05.1950).

Рядом с Малютой в списке стоит Скурат Григорьевич Скуратов.

«Тысячная книга» Ивана Грозного, 1550 год, стр. 397:

«Скуратов, Малюта, см. – Бельский.

Скуратов, Скурат Григорьев сын, новгородский сын боярский ІІ статьи, дворовый, Шелонской пятины Которского погоста – л. 158 об.».

Моё родство с ними не установлено. Кроме них известны две ветки Скуратовых: рязанская и западная. Все ли Скуратовы происходят от общего новгородского корня?

Здесь Скурат – имя человека. Каждая фамилия имеет свою историю происхождения, а что означает моя, откуда она появилась? Скурат – это чёрт, в переводе с литовского. Вполне вероятно, прозвище, ставшее фамилией, мои предки получили от лютых врагов Руси в 16 веке. В эпоху Средневековья Литва была мощным государством, покорившим обширные земли. С потерей былого могущества литовцы не хотят смириться до настоящего времени. Памятная 400-летняя дата кровавого рейда гетмана Сагайдачного отмечалась в 2018 году. В тот период дети боярские Скуратовы занимали в Лебедяни доминирующее положение. В истоке рода стоял Прокофий и трое его сыновей: Андрей, Лазарь и Яков. Андрей Прокофич был атаманом детей боярских и водил сотню поместной конницы, составленной из боярских всадников, а его племянник Лаврин Лазаревич – десятником. Удалось проследить всю цепочку родства по мужской линии из 15-ти персон от первого Прокофия до автора данной книги.

Село Большое Попово, улица Центральная. 2013 год.

Село Большое Попово, улица Центральная. 2013 год.

Большое Попово и Малое

После заключения вечного мира с волжскими татарами крымское направление стало самым опасным, тревожным. В 1571 году Грозный царь издал указ о создании пограничной Сторожевой службы. С этого момента пошла новая волна заселения Лебедянского края, а первопроходцами всегда выступали служилые люди, которые получали земельные наделы, и селились на них, как можно ближе к местам несения службы. Они и рубежи охраняли, и землю пахали. Строились сёла детей боярских и казачьи слободы. Следом за ними на плодородные чернозёмы потянулись крестьяне. Все поселения удачно соседствовали. Сельцо Лебедянское Городище появилось в документах с 1605 года. Можно полагать, что Большое Попово возникло в тот же период – не случайно в документах от 1613 года указан факт «старого ево поместья» и говорится о селе Большая Попова Поляна и деревне Малая Попова Поляна «на озерке под Романцовским лесом». Казаки составляли лёгкую кавалерию и имели общинное землевладение. Земельный передел проходил раз в шесть лет. Долю получал каждый казак мужского пола. Дети боярские составляли тяжёлую ударную кавалерию, весьма дорогую, поэтому имели большие наделы в постоянной, наследуемой семейной собственности. С годами изменялся состав семьи, менялась ситуация, происходило перераспределение земель. Из наиболее состоятельных боярских выросли помещики, произошла царская династия Романовых, а обедневшие, попали в разряд однодворцев. В момент создания регулярной армии Петром Первым, из них составили драгунские полки. Военные гарнизоны в нашем крае упразднила Екатерина Великая, а казаков перевела в разряд государственных крестьян с 1776 года. Потомки детей боярских значились однодворцами до 1824 года, а далее – казёнными крестьянами, на тех же собственных земельных наделах, вплоть до образования колхозов.

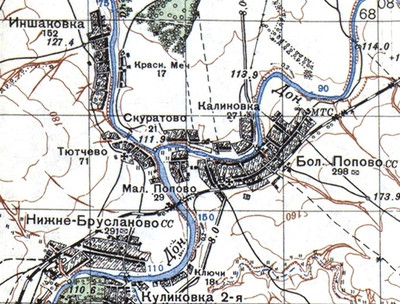

Фрагмент карты Тамбовской губернии 1848 года.

Фрагмент карты Тамбовской губернии 1848 года.

А что же было ещё раньше? Через край проходил древнейший Донской водно-сухопутный торговый путь, поэтому путешественники оставили свидетельства описательного, самого общего плана. На их основании можно полагать, что поселения здесь существовали до Куликовской битвы, и были уничтожены во время рейда Тохтамыша и нашествия Тамерлана. На старых местах остались поляны, отмеченные в документах. Сама Лебедянь возродилась на месте старого городища, а её Троицкий монастырь в 1621 году образовали на Яблоновой поляне.

Научный сотрудник Российского государственного архива древних актов (РГАДА), А.И. Гамаюнов, выпустил книгу «Лебедянь в начале 17 века», в которой выложил документы Лебедянского уезда и высветил древнейшие сёла. В документах встречаются Матюнины, Безлепкины, Миляевы, Гулевские, Золотухины, Гревцевы и другие знакомые фамилии земляков, а особенно приятно, не выпали из истории мои предки – Скуратовы.

Александр Иванович отыскал Платёжную книгу Лебедянского уезда 1615 года, составленную на основе «Письма, меры и межеванья» писца Осипа Секерина и дьяка Добрыни Русанова, в которой на стр. 176 говорится:

«В том же селе Попове Поляне за Лавренътьем Трофимовым сыном Безлепкиным жеребей Поповы Поляны старого ево поместья. А на ево жеребей двор ево помещиков. Да за ним ж бобылей: (в) Васка Данилов, (в) Дружинка Перфильев, (в) Мирошка да Ивашка Федоровы. Пашни паханой десять чети, перелогу дватцать чети, дикого поля сорок пять чети. Обоего пашни паханой и перелогу и дикого поля семьдесят пять чети в поле, а в дву потому ж. Сено и лес писан под Мелентьевою статьею Чеусова. А з живущего ему платить с полуосьмины. А владеет он тем поместьем по писцовой выписи Осипа Секерина да подъячего Добрыни Русанова 122-го году (1613/14 г.)».

Смотрим документ, в котором рассказано о храме:

«Село Большая Попова Поляна на озерке под Романцовским лесом. А в нем церковь во имя Николая Чюдотворца древена клецки. А в церкви Божие милосердье оброзы и книги и ризы, и колокола, и всякое церковное строенье мирское. А на церковной земли (в) поп Яков, (в) пономарь Ивашко Васильев, (в) проскурница Марьица. Пашни паханой и перелогу и дикого поля на пашню пятнадцать чети в поле, а в дву потому ж. Сено тридцать копен».

Что представляло собой село на момент 1613 года:

«И всего в селе в Большой Попове Поляне за тридцатью человеки помещики да за вдовою да за недорослем одиннатцать дворов помещиковых, одиннатцать дворов крестьянских, да двенатцать дворов бобыльских. Пашни паханой и перелогу и дикого поля на пашню пятьсот семьдесят пять чети в поле, а в дву потому ж».

В лебедянском гарнизоне имелась тяжёлая ударная кавалерия, составленная из этих самых «помещиков». В ней числился 71 воин. В разных документах встречаются имена двоих Скуратовых, которые значились детьми боярскими села Ракитни (Старое Ракитино), и ещё владели землями в Поповых Полянах и в Павловской пустыни. В древности «пустынью» называли лесной массив, в котором не было поселений. Часть этого леса уцелела до наших дней к востоку от трассы Липецк – Данков.

«В той жа деревни за Лаврентьем Лазоревым сыном Скуратовым жеребей Малой Поповой Поляны старого ево помесья. А на его жеребей двор ево помещиков». Пашни паханой три чети, перелогу четыре чети, дикого поля осмнадцать чети. Сено и лес писан под Васильевою статьею Васильева. А з живущего ему платить четверик с четвёртою долею четверика. А владеет он тем помесьем по согудареве грамоте 129-го году» (1620-21). (Гамаюнов, с.178).

Кроме земель, Скуратовы имели в Большом остроге (в Лебедянской крепости) «дворы осадные лебедянъцов детей боярских: (двор) Ондрея Скуратова да Лаврушки Скуратова ж. Длина двору шесть сажен, поперек пять сажен». (Там же, с.149).

Эти «дворы осадные» предназначались, для укрытия в крепости и проживания в них, при переходе гарнизона на «чрезвычайное положение», с момента появлении врагов в пределах уезда. Скуратовы, имевшие в Лебедяни самый высокий статус, состояли в близком родстве, поэтому владели одним осадным двором на две семьи. Лаврин был племянником Андрея. Лазарь, Андрей и Яков – сыновья Прокофия.

«Десятня верстальная лебедянцев детей боярских и поместных атаманов воеводы Никиты Ивановича Сомова» от 1614-15 годов подробно рассказывает о статусе Скуратовых:

Оттоман (атаман, сотник) «Ондрей Прокофьев сын Скуратов» имел земельный участок и жалованье по первой статье – «по 200 чети, денег по 7 рублев», а десятник «Лаврин Лазорев сын Скуратов» – по третьей статье «по 100 чети, денег по 4 рубли». (Там же, страницы 138-139).

Многочисленные «помещики» и «бояре» здесь пока не дворяне, а владельцы крупных земельных участков – «жеребей», помещённые на свои земли, с размещёнными на них постройками и работниками – это поместья, того периода времени. Среди дворян, Скуратовы тоже встречаются. Один из них владел Павловкой в Добринском уезде.

Романцовский лес, ныне Тютчевский, согласно местным преданиям, простирался до Дона, поэтому Поляны находились под лесом. В Переписной книге 1627 года река Дон названа озерком не ошибочно. Замечу, что и Лебедянь упоминается Домогацким в 1709 году в связи с озером Великим Лебединым, следов которого не выявлено. Полагаю, что в лебедянском разговорном обиходе под озером или озерком подразумевалась река Дон. Определение попало в документы с лёгкой руки писцов, не распознавших суть местных терминов. Лично я не удивлён – топонимы в местных говорах бывают весьма странными, а термины могут иметь неожиданное значение, отличное от общепринятых. Наш край речной, а озёр здесь нет совсем.

Атаман Андрей Прокофьевич, согласно статусу, имел большой земельный надел в Ракитне и в Павловской пустоши.

«В той же пустоши Павловской за Ондреем Прокофевым сыном Скуратовым старого его поместья жеребей. А на ево жеребей место дворовое помещиково. Пашни и перелогу и дикого поля десять чети в поле, а в дву потому ж. Да за ним жа поместья в селе Ракитне. А что четвертные пашни, и то писано в том селе под ево статьёю». (Гамаюнов, с.185).

«В той жа дрв Ракитне за Ондреем Прокофьевым сыном Скуратовым жеребей села, а на ево жеребей двор ево помещиков. Пашни паханой пять чети, перелогу десять чети, дикого поля десять жа чети. Да за ним ж в пустоши в Павловской. А владеет он тем поместьем по государеве ввозной грамоте 129-го году» (1620-21). (Там же, с.158).

Улица Поповка в Старом Ракитино.

Улица Поповка в Старом Ракитино.

Разгадку названия села Попово следует искать в Старом Ракитино. Здесь на улице Поповке изначально жили дети боярские, которые имели владения в 20 верстах от Ракитино, в Малой и Большой Поповых Полянах. Почему так далеко? Не было в тот период свободных пахотных земель в зоне междуречья, по данным липецких почвоведов, на 70% занятого Романцовским лесом. Свободные угодья появились за Доном, в Диком половецком поле, отошедшем к Руси после падения татаро-монгольского ига. Обслуживать их на дальнем расстоянии было крайне неудобно. Возьмите в расчёт, сколько сена и зерна нужно было перевезти из Попово в Ракитино на телегах по сильно всхолмлённой местности, через овраги и реки.

А что это за такая улица «Поповка», где её искать? Нет ничего проще: на ней и поныне стоит Казанская церковь села Старое Ракитино, а раньше существовал ещё и поповский дом. В древности церкви Лебедяни, Попова и Ракитни имели престолы, посвящённые Николаю Чудотворцу – покровителю одних и тех же служилых людей. Самая древняя церковь стояла на старой Поповке, на правом берегу Ракитянки:

«Село Ракитна на речке на Рокитенке, а в нём церковь во имя Николы Чудотворца древяна клецки. А у той церкви поп Лаврентей, дьячок Оска Лаврентьев, пономарь Трофимко Аристов, проскурница Ульянка» (Гамаюнов, с.152).

Могло ли быть иначе? Люди с Поповки были «поповскими», и земли, им принадлежавшие, тоже были «поповскими», и в Ракитне, и в Полянах. Поселения поповских людей называли «Поповыми». Современный человек сказал бы «Малая Поповская Поляна», а в древности говорили – «Меньшая Попова Поляна». Строй русского языка изменился, а смысл сказанного вполне понятен. Точно также скуратовские люди образовали Скуратовку Заречную, когда переехали из Скуратовки на Ключах.

Старое Ракитино изначально было «гнездом» Скуратовых Лебедянского края. Полагаю, Ракитня – село очень древнее. Оно находится рядом с Романово, с древнейшим селом Лебедянского района, которое значится в документах 1483 года, как «Романцево с уездом». Романцево, стоявшее у ключевого донского брода на бойкой дороге, уничтожили разбойные кочевники. Ракитня, входившая в уезд, пряталась в Романцовском лесу, в стороне от дорог, поэтому уцелела. Под давлением врагов, некоторые Скуратовы могли уйти на север и основать новые поселения: Скуратово под Тулой и Скуратовку на речке Ранова, в Ряжском уезде.

Прямые документы о моих предках Скуратовых сохранились от начала 17 века. Реально Скуратовы, переселенцы из Ракитино, закрепились рядом с Малой Поляной в деревне Скуратовке-на-Ключах (ныне Ключи), на левом высоком донском берегу и относились к приходу Никольской церкви. Их земли простирались от деревни в восточном направлении до леса Осиновый Куст и до Павловской пустыни – те самые «дикого поля осмнадцать чети». В настоящее время в Ключах не осталось ни одного Скуратова, однако все достоверные предания сохранились в моей памяти. Мой отец Прокофий Семёнович дружил с Алексеем Леонтьевичем (ум.20.01.1995), последним Скуратовым из Ключей. Друзья помнили своё далёкое родство, были ветеранами Великой Отечественной войны. Из нынешних жителей, я остался последним прямым потомком носителей фамилии на обе деревни.

В Большом Попове дома Скуратовых не отмечены.

Отец родился в 1910 году и уверял, что предки поселились на правом берегу Дона в Скуратовке Заречной за сто лет до него, что выглядит вполне правдиво. Нашу деревню, в трёх километрах выше по Дону, образовали однодворцы – переселенцы из Скуратовки на Ключах. Новая деревня стоит на другом берегу, поэтому она «Заречная», по отношению к старой. В некоторый период, после отмены крепостного права и на рубеже 19-20 веков некоторые казённые крестьяне Скуратовки Заречной в документах значатся жителями Малого Попова. На всех картах Малое Попово и Малая Попова Поляна показаны только на левом берегу Дона, напротив устья Красивой Мечи, где расположены современные Барские улицы, которыми владел помещик Устрялов.

Мой прямой предок Лаврин Скуратов имел землю на правом берегу Дона: «пашни паханой три чети, перелогу четыре чети». Через 400 лет, на момент раскулачивания в 1930 году, деду Семёну принадлежали 3 га (6 четей) пахотной земли и ещё 6 га (12 четей) он брал в аренду. Кроме прочего скота, в его хозяйстве имелись две рабочие лошади, а это было предметом, для репрессий. Под «перелогом» значился реальный дикий участок гектара на два (4 чети), расположенный на берегах лога-оврага Змейка, впадающего в Красивую Мечу с юго-западной стороны Тютчевского леса. Участок был в собственности у моего деда Семёна, использовался для сенокоса и назывался Семёновой поляной. В 50-е годы 20 века на Семёновой поляне посажен лес.

Выражение «… десять чети в поле, а в дву потому ж» – пришло из древней системы трёхполосного земледелия. К означенному участку надо прибавить два точно такого размера. То есть общий размер владения был в 3 раза больше и составлял 30 четей (15 га). В момент переписи, на одной полосе размером в 10 четей (5 га) был посеян озимый хлеб, на второй – яровой, а третья – отдыхала, то есть была под паром. Писарь измерял один, засеянный участок, и отмечал два прочих, такого же размера – «а в дву потому ж».

Пахотная земля, на которой располагались наделы Скуратовых, начиналась за нашей улицей, простиралась в сторону леса на километр, до пригорка. Западная межа, пограничная с Тютчево, начиналась у окраины Скуратовки, за домом Павла Кузьмича, а восточная – за современным домом №5, в котором жил Николай Андропович. Общая площадь участка около 60 га. Я хорошо помню точки, через которые проходили ныне запаханные межи. Тютчевский лес принадлежал помещикам Пальчиковым из Тютчево – отсюда его название. Старые участки под Осиновым Кустом тоже оставались в собственности, на их обработку ездили из Скуратовки Заречной за 15 км. Когда наступала уборочная пора, жили с малыми детьми под телегами прямо в поле. Уж такая судьба выпала моим предкам – возить урожай с дальних полей в течение нескольких столетий.

Скуратовка Заречная возникла на месте домов, которые носят современные номера от пятого до восемнадцатого, как раз в межевых границах землевладения. Строения на этом месте впервые показаны на «Межевом атласе Тамбовской губернии» 1848 года. Застройка деревни происходила постепенно, в порядке расхождения от места на пригорке, который не затапливала полая вода. Эта часть условно называлась «селом», а другую часть называли «быйданью», что обозначало новую часть территории, как бы поданную судьбой, в определённом смысле – Божью дань. «Быйдань» отделялась от «села» небольшим овражком. Дома с номерами от первого до четвёртого поставлены в 1920-е годы. Дом под №1 построили под одной крышей братья моего отца, Сидор и Никита, которые отделились от большой семьи своего отца, Семёна Прокофьевича, сразу после женитьбы. Рядом стоит дом Васильевых, а потом в отдельных домах жили братья Волковы: Ефим, Иван и Илья. В момент кадастровой переписи, от усадьбы Ильи Ивановича, 5-ой по порядку, остались руины, поэтому она не вошла в кадастр. В период расцвета, перед Великой Отечественной войной, в Скуратово стояло 29 домов. В послевоенный период деревни стали вымирать. Рост производительности труда с использованием техники, освободил рабочие руки. Лишние люди уходили в города за лучшей долей. Не стал исключением и автор, испытавший счастье в Москве, и, вернувшийся в родной дом по выходе на пенсию. Некоторые усадьбы купили новые поселенцы, а другие были снесены. В момент кадастровой переписи 1991 года, 18 уцелевших домов получили номера, а улица Скуратово вошла в документы в составе деревни Калиновки.

Больше-Поповский сельсовет реорганизован в 1957 году. При формировании его границ, к селу присоединили всё заречье. В 2001 году правобережье опять отделили от Большого Попова и назвали Калиновкой. Откуда появилось название деревни? От фамилии всесоюзного старосты М.И. Калинина. Нелепость? Исторический факт. В самом начале коллективизации из Скуратовки и Льговки образовали колхоз «имени Молотова», а во Втором Большом Попове, стоявшем на правом берегу, устроили колхоз «имени Калинина». Короткое удобное название быстро вошло в оборот. В составе новоявленной Калиновки оказались две улицы: Скуратово и Калиновка, поглотившая крошечную Льговку. Об этом говорят все документы, предания, обстоятельства расселения.

Прямая ветка рода Скуратовых

Автор книги, Скуратов Николай Прокофьевич – 15-й прямой потомок Скуратовых, начиная от Прокофия 1-го. В моей цепочке родства было три Прокофия, и ещё один в боковой. Откуда такая популярность? Из Рязанской земли, от столицы Пронского княжества – от города Пронска, с реки Прони. Вспомните пронского князя, громившего половцев на Ржавце под Задонском и его наследника, разбившего Мамая на Поле Куликовом в составе войска Дмитрия Донского. Я помнил цепочку предков от начала 19 века, со слов моего отца Прокофия Семёновича, а в книге Гамаюнова «Лебедянский уезд в начале 17 века» отыскал самых древних Скуратовых. Родственную связь между древними и нынешними документально установили Е.В. Семигукова и К.Ф. Петров.

Уважаемые земляки! Загляните в книгу Гамаюнова, отыщите свою фамилию и по нашим следам, как по методичке, восстановите историю своего рода от детей боярских. Моим дальним забытым родственникам ещё проще: все Скуратовы сидят на общем дереве – отыщите свою ветку в данной публикации.

Елена Валерьевна (Скуратова) Семигукова, 16-я в цепочке, происходит от нашего общего 11-го предка, от Дмитрия Андреевича Скуратова, по линейке: Егор, Пётр, Фёдор, Валерий, Елена.

Елена, проживающая во Владивостоке, сделала запрос в ГАЛО и получила большой пакет документов по Скуратовым, которые в 18 веке значились в Метрической книге Никольской церкви села Попова.

Наиболее глубоким поиском занимался Петров Кирилл Феликсович, который стоит на 17-й ступеньке, а происходит от 13-го общего предка – от Скуратова Семёна Прокофьевича. Ветка Кирилла пошла по женской линии: Дарья Семёновна Скуратова, Евдокия Николаевна Скуратова, Вера Львовна (Скуратова) Петрова, Кирилл.

Кириллу удалось извлечь из РГАДА древних представителей сословия детей боярских или однодворцев Лебедянского уезда, что позволило выстроить полную цепочку родства, и даже показать побочные ответвления.

Выявлены 15 мужских ступеней моего рода: Прокофий, Лазарь, Лавр, Селиван, Семён и Фёкла, Василий (р.1692), Калина (р.1721) и Софья (р.1727), Иван (р.1740) и Татьяна (р.1746), Ефим (р.1777) и Александра (р.1775), Андрей (р.1799) и 1-я Татьяна (1800 - 1830) и 2-я Мария (1803 - 1881), Дмитрий (1820-1878) и Елизавета, Прокофий (р.1849) и Татьяна (р.1850), Семён (1874 - 1935) и Софья (1872 - 1957), Прокофий (1910 - 1993) и Зоя (1915 - 1954), Николай (автор книги) (р.1949). Моё продолжение рода: Андрей (р.1980), Михаил (р.2016).

Выходные данные документов, хранящихся в РГАДА: (ф.210, оп.15, д.37), (ф.210, оп.10, д.204), (ф.1209, оп.1, д.1041), (ф.350, оп2, д.1703), (ф.1209, оп.1, д.230), (ф.350, оп2, д.940), (ф.210, оп.1, д.13907), (ф.350, оп.2, д.1697).

Хранящихся в ГАЛО: (ф.114, оп.2, д.37, л.131), (ф.114, оп.2, д.37, л.133об-134).

1. Скуратов Прокофий, родился до 1564. Его сыновья: Андрей, Лазарь (мой предок), Яков.

Сыновья Андрея Прокофьевича Скуратова: Семён и Трофим.

Семён Андреевич погиб в битве под Конотопом в 1659-м (см.ниже). Его сыновья: Сафон и Яков.

У Трофима Андреевича сын Лаврентий Трофимович и внук Иван Лаврентьевич.

У Якова Прокофьевича сын Евтифей Яковлевич и внуки Кондратий Евтифеевич и Прокофий Евтифеевич.

2. Лазарь Прокофьевич Скуратов, р. до 1582. Его сыновья: Лавр (мой предок) и Никита (убит под Азовом).

У Никиты Лазаревича сын Филипп Никитич (автор челобитной - см. ниже) и внук Иван Филиппович.

3. Лавр Лазаревич Скуратов, р. до 1600. Его сыновья: Селиван (мой предок) и Иван.

У Ивана Лавровича – сын Артемий Иванович.

4. Селиван Лаврович Скуратов, р. ок. 1632. Его сыновья: Иван, Яков, Семён (мой предок), Максим, Пётр.

Иван Селиванович и его жена Прасковья Яковлевна. Их сыновья Степан Иванович и Иван Иванович. Сыновья Ивана Ивановича: Савелий Иванович и Лукьян Иванович.

Яков Селиванович и его жена Матрёна Трофимовна. Их сын Василий Яковлевич.

5. Семён Селиванович Скуратов, р.1666. Жена Фёкла Михайловна, р.1666. Их сыновья: Василий (мой предок), Иван, Назар.

6. Василий Семёнович Скуратов, р.1692. Его сыновья: Калина (мой предок), Пётр, Сергей.

7. Калина Васильевич Скуратов (1721 - 1791) и его жена Софья Никитична. Их сын Иван (мой предок).

8. Иван Калинович Скуратов, р.1744 и его жена Татьяна Автономовна, р.1842. Дети Ивана Калиновича и Татьяны: Пелагия, Федора, Назар, Пётр, Ефим (мой предок), Ирина.

9. Ефим Иванович Скуратов (1777 - 1830) и его жена Александра, р.1775. Их сын Андрей Ефимович (мой предок).

Для продолжения выберите в меню сайта "Моя родня 7" или перейдите по ссылке http://kamenny-con.narod.ru/index/moja_rodnja_7/0-149

Николай СКУРАТОВ.

© kamenny-con